Ambiance musicale : No me acuerdo – Thalia & Natti Natasha

Depuis Neiva, j’ai donc quitté le désert et pris un bus pour Bogota. Ce trajet ne fut pas anodin puisqu’il sonnait la dernière étape de ce beau et long voyage, et qu’un des passagers avait décidé d’écouter sa salsa sur son portable, sans les écouteurs, et d’en faire profiter à tout le monde.

Arrivé quasiment de nuit, j’ai pris un taxi pour rejoindre l’auberge puisque les distances ne me permettaient pas de le faire à pied. D’autre part, le climat avait changé et les deux mille six cent quarante mètres d’altitude se faisaient sentir, dans un choc de température qui rendait mes short et maillot inadaptés.

A cette hauteur, Bogota est la troisième plus haute capitale du monde après La Paz et Quito. C’est également la capitale du département de Cundinamarca, la plus grande ville du pays et elle se distingue en tant que centre politique, économique et administratif.

Je me suis rendu directement dans le district de la Candelaria, l’un des quartiers historiques où sont regroupés beaucoup de sites touristiques et d’institutions nationales. Il est aussi caractérisé par son architecture coloniale visible sur certaines maisons et ses façades aux couleurs vives.

A peine arrivé dans l’auberge, j’ai rapidement mangé et cherché à rejoindre Sixtine, qui se trouvait également dans la métropole et que je n’avais pas revue depuis Valparaiso. Elle avait des connaissances ici et c’était soir de fête. En sortant, le responsable de l’auberge m’a prévenu d’être vigilant si des gens trainaient.

Il est certain que les vingt dernières années du XXème siècle ont laissé des traces, tant la ville a pu être frappée par des évènements violents (enlèvements, attentats, assassinats) en lien avec le narcotrafic ou la guérilla révolutionnaire. C’était alors la capitale la plus dangereuse de la planète, détenant le record du nombre d’homicides.

Depuis, la ville s’est métamorphosée sous l’impulsion de pouvoirs publics entreprenants mais elle reste une grande ville soumise à des inégalités qui peuvent pousser à la violence. Face à cette insécurité, je ne pouvais que remarquer la grosse présence policière dans la rue, vers les distributeurs de billets ou encore les magasins.

Des effectifs de sécurité privée complétaient le tableau. Les portes étaient souvent fermées à clé et il fallait se manifester tant pour entrer que sortir de l’auberge.

Mis en garde, j’ai donc pris un taxi pour rejoindre le district de Chapinero et retrouver Sixtine. Nous nous sommes égarés dans une discothèque gigantesque avec son amie et son frère. La fête était maximale et une grande salle contenait une scène sur laquelle des chanteurs transgenres assuraient le spectacle. Ailleurs, les ambiances variaient entre salsa et reggaeton.

Le lendemain matin fut beaucoup plus calme, pour compenser. Nous nous sommes retrouvés en début d’après-midi et nous sommes promenés à pied, du centre-ville au Parc de l’Indépendance. Nous avons cru pouvoir nous poser pour profiter de son calme, mais plusieurs personnes sont venues à tour de rôle nous solliciter pour nous vendre quelque chose.

Quand la quatrième, manifestement sous l’effet de la drogue, est venue nous « demander » de l’argent en arguant de la présence d’un couteau sous son t-shirt, nous n’avons pas répondu à la menace, plutôt grossière, mais avons préféré nous remettre en route.

Nous avons descendu la Carrera Séptima, une des artères principales allant du nord au sud de Bogota, où se tenait un marché en ce dimanche. De grandes pistes cyclables la bordaient également. Sur certains murs, nous pouvions reconnaitre la patte d’artistes de rue croisés précédemment sur le continent, comme Anis.

Nous avons poursuivi notre journée par un tour de quelques fresques murales de la Candelaria, en passant par la place du Chorro de Quevedo où se produisait un groupe de musique, pour terminer dans un café où nous avons partagé nos anecdotes et nos expériences depuis le Chili.

C’était amusant de constater que nous étions allés dans plusieurs endroits similaires, en suivant plus ou moins le chemin des voyageurs en sac à dos. Mais nous n’avions pas forcément vécu les mêmes choses : le parallèle était intéressant. C’était aussi la dernière fois que nous devions nous voir, nos chemins se séparant.

Le lendemain a démarré plein d’ambitions. Au-dessus de la ville, en hauteur, se dressait le cerro de Montserrate, une des collines qui bordent la savane de Bogota à l’Est. L’endroit devant être un mirador de choix, j’ai entrainé d’autres personnes de l’auberge pour y monter à pied et gravir les mille cinq cents marches.

C’était une balade prisée et je fus surpris de voir des policiers en plusieurs endroits. Une fois en haut, nous avons été récompensés par cette fameuse vue, où des gratte-ciels semblaient avoir poussé au hasard des avenues, et l’apparition de la basilique blanche visible depuis quasiment toute la ville.

Une fois redescendus, nous nous sommes laissé entrainer par un tour de l’hypercentre organisé par des personnes de la mairie. C’était l’occasion parfaite de passer en revue tous les bâtiments importants et de bénéficier d’informations supplémentaires, comme le fait que le drapeau national représente la richesse, dont l’or avec le jaune et la mer avec le bleu, et le sang des indépendantistes avec le rouge.

Parmi ces édifices, il y eut notamment le palais Nariño, résidence du président de la république, le Capitole National où siège le pouvoir législatif, et le palais de justice de Colombie, sur la place Bolivar.

Face à autant d’informations à digérer, nous avons ensuite choisi de tester le plat le plus représentatif de Bogota : l’ajiaco. Cette soupe de pomme de terre de couleur jaune foncé comprend des morceaux de poulet, un tronçon d’épi de maïs et surtout, de la guasca, qui est une herbe aromatique au goût prononcé et qui donne au plat sa saveur si spécifique.

Mes papilles étaient enchantées face à cette nouveauté, servie également avec de la crème fraiche, de l’avocat et des câpres. Le plat était consistant et roboratif à souhait, il allait très bien avec l’altitude à laquelle nous étions.

Pleins de nouvelles ressources, nous avons visité le musée Botero, du nom de l’artiste que j’avais découvert à Medellin et qui a joué une grande part dans la diffusion des arts et de la culture dans son pays natal. J’ai pu découvrir l’étendue de son œuvre et retrouver les formes voluptueuses caractéristiques de son style.

Toujours sur recommandation de notre tour plus tôt dans la journée, nous avons voulu goûter une autre spécialité locale : le chocolat chaud, avec fromage et pains. Même si, en bon Français, j’avais du mal à comprendre l’association, le rendu s’est avéré plutôt sympathique.

Cette fois, la journée était suffisamment remplie et nous sommes rentrés à l’auberge. Nous avons passé une soirée tranquille puis nous avons fait la connaissance de deux hommes en provenance du Venezuela. Je connaissais peu la situation dans ce pays et ils n’ont pas tardé à m’éclairer.

Leur passeport était le bien qu’ils considéraient le plus précieux, puisqu’il leur avait permis de sortir du pays et que la corruption et les pénuries l’avaient rendu hors de prix, jusqu’à mille dollars américains. La situation était catastrophique dans leur pays, entre instabilité politique et violences.

L’inflation était démesurément folle, il y avait peu de production nationale donc tout devait s’importer, mais la baisse des revenus du pétrole les en empêchait, rendant le pays en manque de tous les biens de première nécessité, de médicaments, etc.

L’un se présentait comme ancien chef de police, ayant plutôt bien réussi, avec plusieurs voitures et motos. Mais au moment de partir, considéré comme un traitre, il a dû tout abandonner et brader ce qu’il avait pour quasiment ne rien en retirer. Il disait aussi qu’il ne pourrait jamais faire demi-tour et rentrer.

L’autre, ancien étudiant, m’a expliqué qu’il pouvait gagner cinq millions de bolivars pour trente jours de travail, mais que c’était aussi le prix d’un seul kilo de poulet. Devant les manques récurrents, il m’a également raconté que dix millions de bolivars sur un compte bancaire étaient transformés en un million de bolivars en espèces. La situation était inextricable.

Même s’il y avait beaucoup de manifestations pacifiques de la part de l’opposition, l’Etat semblait répondre par la violence et celle-ci se répandait aussi dans la société, du fait des inégalités. Toutes ces conditions ont entrainé une immigration vénézuélienne se comptant en millions d’individus, mais pour les seules personnes qui pouvaient monnayer leur sortie.

Dorénavant, ces personnes se retrouvaient dans les pays frontaliers et essayaient de travailler comme serveurs, dans les réceptions ou d’effectuer les tâches moins nobles que les locaux ne voulaient pas faire.

Après nous être salués, j’ai mis du temps à aller me coucher, tant ces nouvelles m’avaient bouleversé. C’était une vraie leçon que je venais de prendre. Ces personnes avaient beaucoup perdu, devaient tout recommencer ici ou ailleurs et ne pourraient pas forcément revoir leur famille.

Le lendemain, avec Agnès, nous nous sommes joints à un tour de la ville pendant lequel des guides faisaient découvrir leurs coins préférés, à vélo, tout en prenant le temps de savourer quelques délices locaux. Il se trouve qu’un des guides était vénézuélien et avait commencé ce boulot récemment, étant fraichement arrivé.

Nous avons ainsi passé en revue les arepas de queso, galettes de maïs fourrées au fromage, et testé différents jus et glaces de fruits dont les noms nous étaient complètement inconnus. La Colombie, avec sa géographie, revendique une grande variété de fruits exotiques et un certain nombre d’entre eux ne font pas partie de nos étals européens habituels.

Parmi eux, nous nous sommes laissé tenter par la guanabana et le borojo, puis un salpicón de frutas qui ressemblait à une salade de fruits taillés tout petits et qui se buvait. Pour terminer, et ce ne fut pas le moindre de mes choix, nous avons eu le droit à des buñuelos, des boules de légèreté fromagère frite… Un délice !

Tout au long du réseau de voies cyclables, très étendu, il y avait des ateliers mobiles de réparation de vélo, très astucieux. D’ailleurs, ces voies étaient très fréquentées et les sonnettes ne manquaient pas de résonner.

L’après-midi, je me suis rendu au musée de l’or, qui abrite la plus importante collection d’orfèvrerie préhispanique avec plus de trente-quatre mille pièces venant des différentes cultures indigènes. Avec un tel rassemblement, la sécurité était de rigueur et le musée était tenu par la Banque de la République de Colombie.

Ici, il était question de l’or sous toutes ses facettes et dans un ordre particulier, de ses techniques d’extraction et de transformation jusqu’à ses usages, dans les symboles de la conception du monde, les objets du quotidien ou lors d’offrandes aux dieux. Lors de ces dernières, l’or pouvait même revenir à son point de départ.

« L’or s’extrait de la terre, se transforme, s’utilise, devient un symbole puis retourne à la terre comme offrande. »

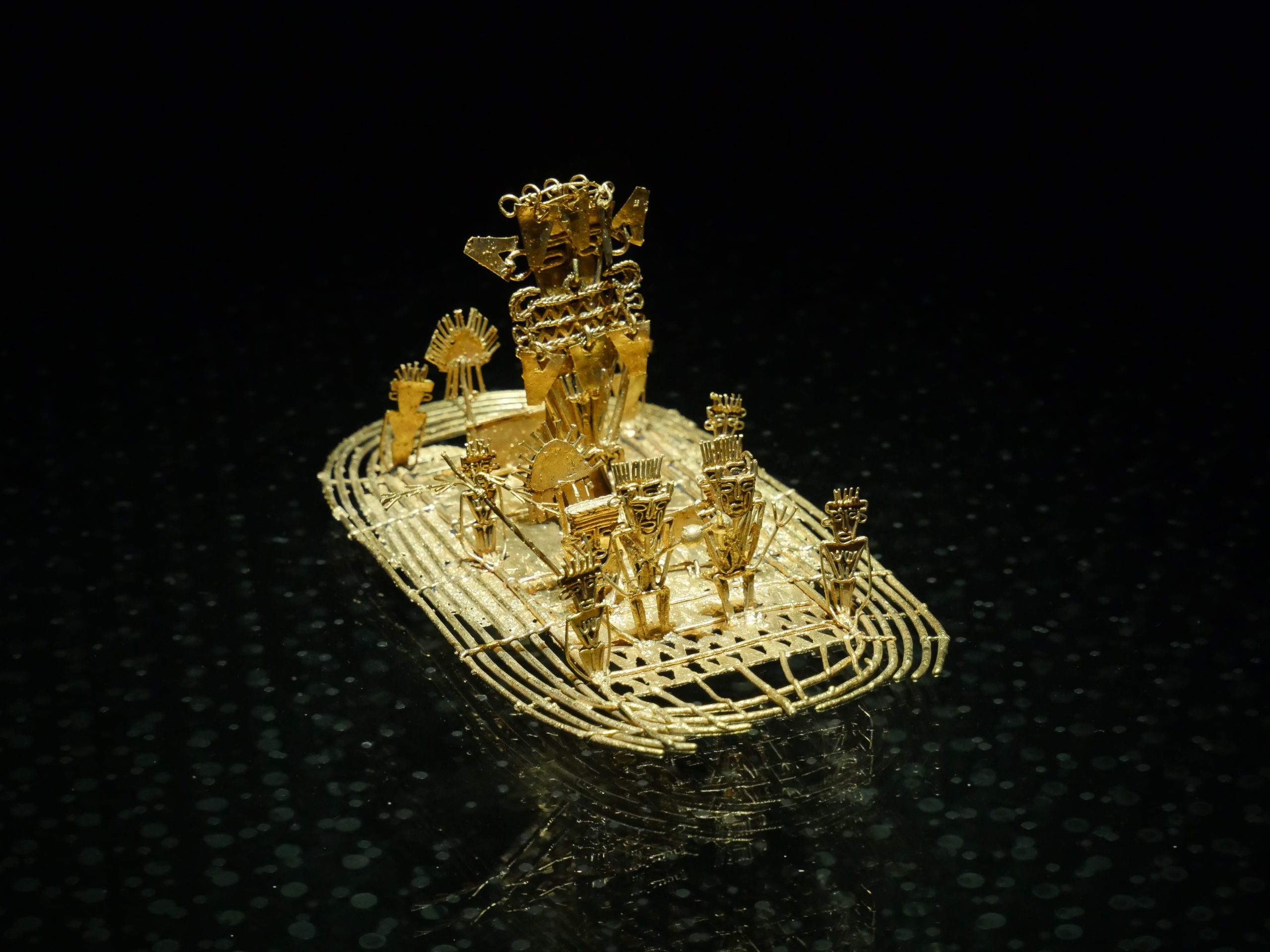

C’est de là que vient le mythe de El Dorado, entretenu par un rite sacré chez les Muiscas, où leur chef était intronisé en étant recouvert d’or puis rejoignait le centre de la lagune sacrée de Guatavita à bord d’un radeau, avant d’y déverser de nombreux objets en or. Cette embarcation est représentée par le chef-d’œuvre du radeau muisca.

Ce mythe n’a pas manqué d’attirer toutes sortes de conquistadors époustouflés par l’opulence et la maîtrise de l’or des indigènes. Pourtant, il n’avait pas forcément la même signification pour ceux-là, où la portée était essentiellement spirituelle, où l’aspect brillant comptait plus que sa valeur. L’or était lié au soleil, peut-être même sa sueur, et était destiné aux élites politiques et religieuses.

L’autre pièce maitresse de la collection résidait dans un vase datant d’avant Jésus-Christ, le poporo quimbaya, où étaient broyés de la chaux et des feuilles de coca dans un rite en lien avec le passage à l’âge adulte.

De retour à l’auberge, j’ai salué Agnès et les autres qui partaient dans la zone caféière. J’ai diné puis suis sorti seulement en bas de la rue pour aller chercher un dessert. Depuis le début de ce pays, je fondais littéralement pour les douceurs et les pâtisseries, comme si j’en avais été privé depuis trop longtemps, mais aussi parce que celles-ci s’approchaient vraiment de celles que je connaissais, avec quelques variantes. C’était une véritable addiction au sucre !

Me voyant sortir, le gérant du bar m’a conseillé de laisser mon portable à l’intérieur, pour éviter tout risque, et m’a dit de ne pas trainer. J’y suis donc allé rapidement puis j’ai ramené ma pâtisserie à la goyave, jusqu’en haut de la rue où il m’attendait pour me faire une surprise assez effrayante. Dans un premier temps, j’ai bien sursauté, puisqu’il m’avait conditionné, puis j’ai approuvé la farce en rigolant aussi.

Le lendemain, sans véritable but, j’ai déambulé dans la Candelaria et me suis mis à immortaliser quelques-unes de ses façades. Quelques scènes valaient la peine que je m’y attarde. Je me promenais donc avec mon appareil photo, en restant relativement discret et en essayant de déborder des rues principales.

Cependant, et malgré la présence de quelques personnes dans la rue et le quadrillage de l’espace public par des effectifs de sécurité, une personne mal intentionnée m’a abordé et collé pendant de longues minutes, avec l’objectif avoué de « m’emmener dans un coin et de tout me prendre ».

La situation était assez tendue, j’étais une proie facile en errant tout seul, et même si je me promenais, depuis la veille, avec mon couteau de camping dans le sac à dos, il ne m’apportait pas le moindre sentiment de sécurité. C’était même le contraire puisque toute démonstration aurait pu se retourner contre moi.

La pression du voyou était réelle, m’expliquant qu’il savait où je séjournais, et je redoutais qu’il ait une arme. J’ai essayé de garder mon sang-froid et de tenir tête, tout en continuant de marcher. J’ai attiré l’attention en restant au milieu de la route malgré les voitures puis j’ai rejoint une entrée de musée où j’imaginais qu’il ne me suivrait pas.

La vision des agents de sécurité l’a stoppé dans son élan, mais ne l’a pas empêché de me promettre de me retrouver plus tard pour reprendre où nous en étions. Un délicieux programme…

Comme j’avais prévu de visiter la Casa de la Moneda et qu’elle m’assurait un refuge, j’y suis resté assez de temps pour faire le point sur l’histoire de l’ancienne fabrique de monnaie et dissiper l’intérêt de mon agresseur.

C’est dans cette grande maison coloniale que furent frappées, au XVIIème siècle, les premières pièces d’or d’Amérique du Sud. Je retrouvais des similitudes avec celle de Potosi mais l’or remplaçait ici l’argent.

Des indigènes et des esclaves ont été utilisés au début des opérations, avant d’être remplacés par des machines. Les pièces sont devenues rondes avec le temps et des astuces ont été trouvées pour éviter que les gens ne les grattent et conservent de petits fragments de métal précieux.

La monnaie avait été introduite pour marquer la souveraineté espagnole et terminer le troc. Elle portait un discours et est aujourd’hui un conteur de l’histoire, avec les pièces et, plus tard, les billets et leurs dessins, qui reflètent les changements politiques.

D’abord un territoire colonisé et administré par la Real audiencia de Santa Fe de Bogota, sous la vice-royauté du Pérou, la Colombie se retrouva ensuite dans la Vice-royauté de Nouvelle-Grenade au côté des actuels États de l’Équateur, du Panama et du Venezuela.

A son indépendance, Simon Bolivar créa la Grande Colombie, en hommage à Christophe Colomb, sur les mêmes bases géographiques, avant que son idéal de grande confédération politique et militaire n’échoue avec la sécession du Venezuela et de l’Équateur.

Différentes tentatives fédéralistes plus tard, le pays se centralisa de nouveau et des guerres civiles éclatèrent, dont celle des Mille Jours. Elle aboutit à l’indépendance du Panama, soutenu militairement par les Etats-Unis qui avaient un intérêt à terminer la construction du canal et en obtinrent le contrôle de la zone.

À la suite de cette parenthèse historique, et comme je n’avais plus rien à craindre, je suis sorti du musée et me suis mis à flâner, mangeant sur le pouce et répondant à des élèves dont les devoirs d’anglais consistaient à aller poser des questions dans la rue. Leur père était très fier, les voyant se débrouiller ainsi, et n’a pas manqué de me remercier plusieurs fois pour ma contribution.

La journée s’est terminée en compagnie de Jenny, autour de plusieurs bières de la brasserie locale. Elle travaillait dans le club de football de son papa et habitait chez ses parents, avec ses frères et sœurs.

D’ailleurs, la foi catholique étant répandue, j’ai appris que c’était le cas pour une grande partie des jeunes, tant qu’ils n’étaient pas mariés. Pour ceux qui souhaitaient se retrouver en toute intimité, des motels existaient et louaient des chambres pour quelques heures, où tout était prévu. Pour cette dernière soirée de voyage, je ne pouvais manquer cette découverte !

Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l’envie de trainer au lit jusqu’à la dernière minute avant le petit-déjeuner, pour profiter de cette ultime nuit d’auberge. Ce soir, j’allais dormir dans un avion et mes cinq cents jours de vagabondage allaient s’achever.

Je me suis rendu à pied jusqu’au musée national, qui m’a paru décevant, puis j’ai procédé aux dernières choses que je voulais accomplir ici : manger un ajiaco et des pâtisseries, encore. De retour à l’auberge, j’ai fait mon paquetage puis j’ai commandé un taxi. La fin se sentait : je ne m’étais jamais accordé cela, j’avais toujours cherché les transports en commun ou les solutions économiques.

Dorénavant, le jeu était terminé. J’allais rentrer en France après un ultime trajet et être accueilli par une publicité de l’aéroport notant qu’« A Paris, on vit d’amour et d’eau fraiche ». Dans la voiture en route pour le terminal de départ, de nombreuses pensées se bousculaient, dont une furieuse sensation d’accomplissement, d’avoir mené ce voyage à son issue en apprenant beaucoup durant le cheminement, sur moi, sur les autres, sur ces dix-sept pays parcourus et le monde qui m’entoure.

L’impression aussi d’avoir repoussé quelques-unes de mes limites, d’avoir augmenté le niveau d’adversité et de l’avoir bravée, d’avoir tutoyé la liberté dans sa plus pure expression, sans contrainte de temps ni d’argent. J’allais aussi retrouver famille et amis, après tout ce temps et tenter d’écrire d’autres pages après ce fabuleux chapitre.

Estève

Ce n’est qu’un au revoir… Encore merci pour ce partage qui nous a permis de t’accompagner un peu au bout du monde.

Bravo !

Laurent

Merci Estève !

Il me tenait à cœur de terminer ce partage et refermer le livre 😉

C’est chose faite !

Laurent

Hello Estève !

Tous mes meilleurs vœux pour 2021!

Et en tant que lecteur assidu, tu as décroché le niveau du bonus : voici le montage vidéo des meilleures photos… 😉

https://enroutepourlinconnu.com/index.php/film/

Enjoy!